Wenn das Parlament in den USA aufgrund der Mehrheit der Republikaner in beiden Kammern kaum noch die Exekutive kontrolliert, dann schauen die US-Bürger auf die Gerichte. Wie unabhängig ist die Justiz noch, wenn Richterinnen und Richter unter Druck gesetzt werden und bisweilen gar körperliche Gewalt befürchten müssen?

Wir wissen, wo ihr wohnt – Bedrohungen im Alltag

Politisch motivierte Gewalt gegen Richterinnen und Richter scheint ein wachsender Trend zu sein, wie das Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE) aufzeigt. So hat etwa der Mord am Sohn der US-Bezirksrichterin Esther Salas im Jahr 2020 eindrücklich gezeigt, wie gefährlich die persönliche Bedrohung für Justizmitglieder sein kann. In einer aktuellen Studie veröffentlicht GPAHE, dass sich aggressive oder diffamierende Online-Rhetorik gegen die amerikanische Justiz zwischen Mai 2024 und April 2025 um 327 Prozent vermehrt hat. Besonders besorgniserregend ist auch, dass aktuell unbekannte Personen immer wieder Pizzen an die privaten Wohnadressen der Richterinnen und Richter versenden. Eine auf den ersten Blick harmlose Geste entpuppt sich bei näherer Betrachtung als perfide Form der Einschüchterung; der Absender weist oft den Namen von Salas verstorbenem Sohn auf. Laut Salas wurden seit April 2025 mindestens 20 Pizzen im Namen ihres ermordeten Sohnes geliefert. Die Botschaft dieser politisch motivierten Bedrohung scheint eindeutig zu sein: „Wir wissen, wo ihr wohnt. Wir wissen, wo eure Kinder wohnen. Eure Kinder könnten die nächsten Opfer sein.“

Justizbeamte müssen sich nicht nur mit wachsender Gewalt auseinandersetzen, sondern auch mit einer grundlegenden Umstrukturierung und Politisierung des Justizministeriums. Wichtige Posten im Ministerium werden mit engen Verbündeten des Präsidenten besetzt. Wenig ungewöhnlich, gleichwohl ist die American Bar Association, die üblicherweise die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre Qualifikationen überprüft, unter der neuen Führung von Justizministerin Pam Bondi nicht mehr dafür zuständig. Die Organisation hatte mehrere vorgeschlagene Personen für unqualifiziert erklärt. Neben den Einstellungen politisch loyaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zudem auch etliche Beamte entlassen, die an den Ermittlungen zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 oder an den verschiedenen Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump beteiligt gewesen waren. Schon vor seinem zweiten Amtsantritt herrschte bei Justizbeamten die Sorge, für ihre Arbeit an diesen Ermittlungen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Durch die stark fortschreitende Politisierung des Justizministeriums werden schließlich immer häufiger Strafverfolgungen gegen Trumps politische Gegner aufgenommen. Aktuelle Beispiele jener Verfolgungen sind unter anderem die Ermittlungen gegen den ehemaligen FBI-Chef James Comey und die Generalstaatsanwältin von New York Letitia James wegen angeblichen Hypothekenbetrugs. Beide sind ausgesprochene Kritiker Trumps.

Gewaltenteilung erodiert

Um die Unabhängigkeit der Justiz steht es besorgniserregend. Gerade die Trump-Administration versucht vermehrt, Justizbeamte zu diskreditieren oder des Amtes zu entheben, wenn sie nicht nach seinen politischen Vorgaben agieren. Es ist die Revanche für die Ermittlungen nach seiner ersten Amtszeit, die tatsächlich nicht immer in ihrer Härte nachvollziehbar waren. Diesen Sommer verklagte die Regierung den gesamten Bundesbezirksgerichtshof in Maryland, nachdem der Oberrichter vorübergehend Abschiebungen von Einwanderern blockiert hatte. Ein weiterer eklatanter Fall, der die Unabhängigkeit der Justiz angreift, ist Erik Sieberts Rücktritt als US-Staatsanwalt für den East Virginia District. Trump forderte seinen Rücktritt, nachdem sich Siebert weigerte, die Obengenannten James und Comey weiterhin wegen Hypothekenbetrugs zu verfolgen. Siebert teilte den Mitarbeitern des Justizministeriums mit, dass unzureichende Beweise vorliegen würden, um Ermittlungen fortzusetzen.

US-Staatsanwälte werden zwar von der Regierung ernannt, doch diese zu entlassen, weil sie sich weigern, ohne Beweise weiterhin gegen Regierungskritiker zu ermitteln, entspricht nicht der Gesetzgebung. In vorherigen Regierungen wurden Entlassungen von US-Staatsanwälten aus politischen Gründen vom Kongress stark kritisiert und führten teilweise zu Untersuchungen. Doch eine solche Reaktion nehmen nun nur Demokraten vor. Das Ausmaß dieses Vorgehens ist wenig überraschend und war absehbar. Schließlich hatte Trump während seines Wahlkampfs versprochen, sich als Präsident an seinen politischen Gegnern zu rächen.

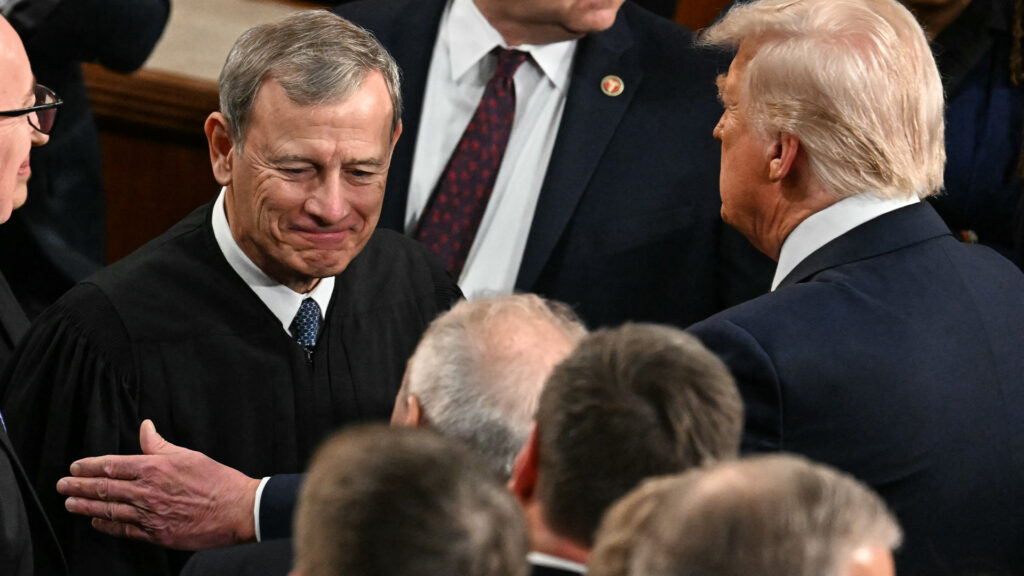

Insgesamt kehrt Trump klassischen Gepflogenheiten in der US-amerikanischen Politik den Rücken zu. Sein mutwilliges Verhalten gegenüber dem Justizministerium ist im direkten Zusammenhang mit seiner neuen Regierungsweise zu verstehen. Durch das Erteilen von sogenannten Executive Orders, also präsidialen Anordnungen, umgeht Trump den legislativen Prozess. Artikel 2 der US-Verfassung gewährt dem Präsidenten exekutive Gewalt, mit der er Dekrete erlassen kann, solange diese verfassungstreu und mit bestem Gewissen ausgeführt werden. Präsident Trump hat in seinen ersten 100 Tagen im Amt mehr Dekrete erlassen als alle seine Vorgänger vorher; somit brach er mit seinen bislang mehr als 200 Dekreten den Rekord. Einige Dekrete werden in ihrer Verfassungskonformität von Gerichten angezweifelt oder gar von Bundesrichtern blockiert, zum Beispiel die verhängten Zölle gegen Handelspartner. Bei Dekret-Blockierungen von Gerichten niedrigerer Instanzen stellt die Trump-Administration infolgedessen Eilanträge an den Obersten Gerichtshof, bei dem das Gericht im sogenannten Shadow or Emergency Docket vorläufig ein Urteil fällt. Diese vorläufigen Beschlüsse enthalten keine ausführliche Urteilsbegründung und werden ohne mündliche Verhandlung gefällt, oft durch die konservative Mehrheit der neun Obersten Richterinnen und Richter im Sinne Trumps. Somit hebt der Oberste Gerichtshof die Blockaden auf und gibt der Trump-Administration grünes Licht, um mit jenen Dekreten weiterzuregieren.

Ganz offenbar steht die in der Verfassung verankerte Gewaltenteilung in den USA unter Druck. Was einst als stabiles System der gegenseitigen Kontrolle konzipiert war, wird zunehmend von der Regierung angezweifelt und ausgetestet. Grundsätzlich ist zu erkennen, dass die Institutionen der Justiz zunehmend die Prioritäten des Weißen Hauses zu befolgen haben. Dazu zählen einerseits die strafrechtliche Verfolgung politischer Gegner und andererseits die Duldung sämtlicher Dekrete – selbst solcher, die unter Verdacht stehen, verfassungswidrig zu sein.

.