Alexandre de Moraes, Richter am Obersten Gericht in Brasilien, war die prägende Figur im Prozess gegen Ex-Staatschef Jair Bolsonaro. Er führte das Verfahren unerbittlich und verteidigte damit die Demokratie und den Rechtsstaat gegen Anfeindungen von Extremisten und Populisten in Brasilien und den USA. Ein wichtiges Zeichen gegen illiberale Tendenzen.

Er ist der mächtigste Richter Brasiliens und sicher einer der mutigsten Juristen in Lateinamerika. Alexandre de Moraes, Richter am ersten Senat des Obersten Gerichts Supremo Tribunal Federal (STF), hat Drohungen, Beleidigungen und Sanktionen getrotzt und unbeirrbar das gemacht, wozu er mal bestimmt worden war: dem Gesetz zum Durchbruch zu verhelfen und den Rechtsstaat in seinem Land allen Anfeindungen zum Trotz zu sichern. Im Verfahren gegen Jair Bolsonaro hat Moraes als Berichterstatter all das durchgesetzt, als sein Senat den früheren Staatschef und ehemaligen Offizier mit vier zu einer Richterstimme wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und versuchten Staatsstreichs zu 27 Jahren Haft verurteilt hat. Das Urteil von Mitte September, das auch drei Generäle und einen Admiral mit hohen Haftstrafen belegt, ist historisch. Denn erstmals überhaupt wird ein Ex-Staatschef wegen dieser Verbrechen belangt. Ein Sieg für die Demokratie, die in Brasilien gerade mal 20 Jahre jung ist.

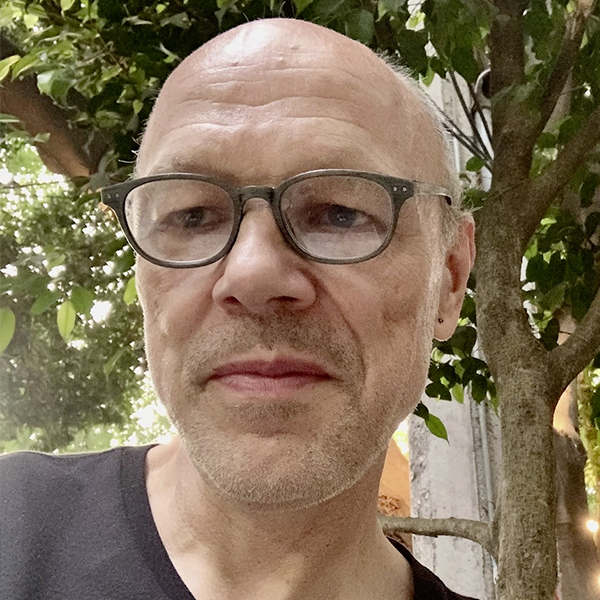

Aber der 56-jährige markante Glatzkopf, der so unnahbar und oft grimmig wirkt, ist spätestens seit diesem Urteil zur Hassfigur der brasilianischen Rechten und Ultrarechten geworden. Und die USA, fest an der Seite Bolsonaros, haben gegen den Juristen die härtesten Sanktionen verhängt. Dabei ist Moraes, anders, als es US-Präsident Donald Trump behauptet, kein Linker. Ganz im Gegenteil. Er war zeitweise Mitglied der bürgerlich-konservativen Partei PSDB. Im engeren Sinne ist er ein Legalist, für den das Primat von Recht und Ordnung immer handlungsleitend ist. „Die am weitesten entwickelten Länder sind diejenigen, in denen die Menschen das Gesetz respektieren und wissen, dass es Konsequenzen hat, wenn sie dagegen verstoßen“, sagte er vor einigen Monaten dem New Yorker.

Mit dem Verfahren gegen Bolsonaro wurde Moraes auch weit über die Grenzen Brasiliens bekannt, weil er den Prozess unbeirrbar und ohne Rücksicht auf die Prominenz des Angeklagten führte. Er schreckte nicht davor zurück, ihm den Zugang zu sozialen Medien zu verbieten, ihn zu Hausarrest und Fußfessel zu verdammen, weil er permanent gerichtliche Auflagen ignorierte. Die Beweise gegen den ultrarechten Bolsonaro, der bis heute die brasilianische Diktatur von 1964 bis 1985 verklärt, waren erdrückend. Das Gericht verurteilte den 70-Jährigen als Kopf einer kriminellen Vereinigung, die plante, die Machtübernahme seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva nach dessen Wahlsieg zu verhindern. Das Urteil basiert auf mehr als 700 Seiten Anklageschrift, erstellt in minutiöser Ermittlungsarbeit. Zeugenaussagen, Dokumente und verbriefte Treffen im Präsidentenpalast belegen eindeutig, dass Bolsonaro Ende 2022 erst den Ausnahmezustand ausrufen und dann Wahlsieger da Silva an der Machtübernahme hindern wollte. Dafür plante er, sich die Unterstützung der Militärführung zu sichern. Die viertgrößte Demokratie der Welt schrumpfte unter Bolsonaro zu einer Bananenrepublik.

Alle anderen Vorwürfe, vor allem eine Beteiligung am Sturm auf die Institutionen am 8. Januar 2023 und an der „Operation grüner und gelber Dolch“, in deren Rahmen da Silva entführt und ermordet werden sollte, ließen sich Bolsonaro aber nicht zweifelsfrei nachweisen. Genauso wenig ist sicher, dass er in das geplante Attentat auf Moraes eingeweiht war. Die Auswertung von Text- und Sprachnachrichten einer militärischen Verschwörergruppe belegt, dass der Jurist am 15. Dezember 2022 erschossen werden sollte. Der Anschlag scheiterte, weil Moraes nicht am geplanten Tatort vorbeifuhr, da eine STF-Sitzung an diesem Tag verlegt worden war.

Mit dem Urteil gegen Bolsonaro und die weiteren sieben Angeklagten hat Brasilien der Welt gezeigt, wie man mit funktionierender Justiz wehrhaft illiberalen Tendenzen trotzt. Zur Belohnung hat Trump den Richter und seine Frau Viviane Barci, selbst Anwältin, mit den höchsten Sanktionen und Strafen belegt, die der US-Justiz zur Verfügung stehen. Im Rahmen des 2016 für Diktatoren und Menschenrechtsverbrecher erlassenen Magnitsky Act verfügten die Vereinigten Staaten Visumsentzug, Einreiseverbot und die Abkoppelung vom US-Finanzsystem.

Bereits 2019 legte sich Moraes mit Bolsonaro und in der Folge mit Tech-Milliardär Elon Musk an. Seinerzeit leitete der Richter gegen den damaligen Präsidenten Ermittlungen ein, weil er „digitale Milizen” gebildet hatte, um das Internet mit Desinformation zu fluten und Lügen über seine politischen Gegner zu verbreiten. Mit Sonderbefugnissen der Justiz sperrte der Richter Konten von Gesetzgebern, Wirtschaftsmagnaten und politischen Kommentatoren wegen Beiträgen, die er als schädlich für die brasilianische Demokratie bezeichnete.

Vergangenes Jahr ging er dann gegen den Kurznachrichtendienst X vor und sperrte für knapp 22 Millionen Nutzer das Netzwerk. X-Chef Musk hatte zuvor eine Anordnung ignoriert, sieben Profile von Bolsonaro-Anhängern abzuschalten. Zudem schloss Musk das brasilianische Büro von X und zog die Rechtsvertreter des Unternehmens ab. Moraes warf er Zensur vor und schmähte ihn als „Tyrannen“ und „Diktator“. Am Ende aber knickte Musk ein, zahlte eine Geldstrafe und benannte wieder juristische Ansprechpartner.

Moraes hatte sich schon früh den Ruf eines Law-and-Order-Mannes erworben. Seine Karriere begann er mit Ende zwanzig als Staatsanwalt in São Paulo, woher er stammt. Er war damals berüchtigt für harte Polizeieinsätze gegen Demonstranten und sein Vorgehen gegen Randgruppen. Moraes war immer ehrgeizig und wechselte mehrfach zwischen Juristenkarriere und Politik. Zunächst war er im Bundesstaat São Paulo Verkehrsdezernent, dann dort Justizminister. Schließlich wurde er Polizeichef. 2016 ernannte der rechte Interimspräsident Michel Temer Moraes zum Bundesjustizminister. Er war noch kein Jahr im Amt, als eine Stelle am Obersten Gerichtshof frei wurde und Temer ihn zum STF-Richter vorschlug und das Parlament ihn ernannte.

Das STF hat elf Mitglieder, die jeweils bis zum Alter von 75 Jahren im Amt bleiben und über außerordentliche Macht verfügen. Die Richterinnen und Richter sind für die Einhaltung der brasilianischen Verfassung verantwortlich. Zu den Aufgaben des Gerichts gehört es aber auch, über Verfassungsfragen zu urteilen und die Handlungen der Exekutive und Legislative zu überwachen. Anders als in anderen Ländern kommen viele wichtige Fälle direkt vor das Oberste Gericht, ohne dass sie zuvor in Berufungsinstanzen behandelt werden müssen. Im vergangenen Jahr hat das STF 114.000 Urteile gefällt.

Um diese Fallzahl bewältigen zu können, dürfen einzelne Richter weitreichende Entscheidungen treffen. Dies verleiht den obersten Juristinnen und Juristen enorme Macht. Hinzu kommt, dass die brasilianische Verfassung sehr viel mehr als ein Grundgesetz ist. Auf den 454 Seiten der Magna Charta werden Dinge geregelt, die in anderen Ländern in einfachen Gesetzen festgeschrieben sind, etwa wie die Gesundheitsversorgung oder Vorschriften zu Steuern, Löhnen, aber auch fundamentale Dinge wie Rassismus und Abtreibung.