Geht es um die Digitalisierung der Justiz in Deutschland, so fehlt es nicht an Spott und bitteren Vorwürfen: Sie habe immensen Aufholbedarf, hinke anderen Ländern hinterher, es fehle an Zukunftsfähigkeit, man hört und liest von einer Digitalwüste. Die Kritik ist sicher in Teilen nicht unberechtigt, aber doch auch ein recht einseitiger Blickwinkel.

Vor etwa einem Vierteljahrhundert hat sich die deutsche Justiz auf den Weg in den Elektronischen Rechtsverkehr (ERV) begeben. Die Basis war Freiwilligkeit, Anwältinnen und Anwälte konnten, wenn sie denn wollten, an ausgewählten Gerichten Schriftsätze rechtswirksam elektronisch einreichen. Genutzt hat diese Option fast niemand, nicht einmal, als mit der Einführung des Elektronischen Handelsregisters im Jahr 2007 die Verbreitung von Signaturkarten massiv zugenommen hatte. Dem gescheiterten Konzept der Freiwilligkeit setzte der Gesetzgeber dann 2013 das Gesetz zur Förderung des ERV mit den Gerichten entgegen, das – im Zusammenspiel mit weiteren Gesetzen – mit den wesentlichen Etappen 2018 (Inkrafttreten des Gesetzes), 2022 (Pflicht der professionellen Nutzer zur elektronischen Einreichung) und 2026 (flächendeckende elektronische Aktenführung) die Weichen für den heutigen Zustand stellte. Je nachdem, wo man anknüpft, hat die umfassende Einführung von E-Akte und ERV etwa 25 Jahre oder 13 Jahre oder 8 Jahre gedauert – und dauert vereinzelt bekanntlich noch an.

Das hätte sicher schneller gehen können, wahrscheinlich auch müssen, aber ist eine so verheerende Bestandsaufnahme, wie sie im Vorspann wiedergegeben ist, wirklich gerechtfertigt? Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) soll einmal gesagt haben, der Rechtsstaat habe weder zu siegen noch zu verlieren, er habe zu funktionieren. Zur Funktionsfähigkeit gehört insoweit auch, dass an allen Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizeinrichtungen die praktischen Abläufe verlässlich und entsprechend den Regelungen der Prozessordnungen funktionieren. Anders gewendet: Die Justiz eignet sich nicht oder nur sehr begrenzt als Experimentierlabor für die jeweils neueste Technik. Denn spätestens, wenn der geschützte Bereich von Pilotanwendungen oder freiwilligen Ergänzungsangeboten verlassen wird, muss die Technik, die eingeführt und deren Nutzung erwartet wird, verlässlich, stabil und performant funktionieren. Dies wiederum setzt voraus – namentlich bei grundlegenden Neuerungen wie der Einführung des ERV, der Umstellung auf die elektronische Aktenführung oder der Bereitstellung neuer Fachanwendungen –, dass sie in Bezug auf die Funktionalitäten klug geplant und professionell programmiert wird, ein stabiler Betrieb in sicherer Umgebung gewährleistet ist, eine realistische Einführungsplanung gelingt und dass nach der Einführung die Betreuung der Anwender und das Fehlermanagement gut funktionieren. In Deutschland gibt es über 22.000 Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, es gibt über 1000 Gerichte, die Zahl der Beschäftigten insgesamt liegt im sechsstelligen Bereich. Man sollte die Herausforderung, an einer solchen Vielzahl von Standorten für eine derart große Zahl von Beschäftigten hochverlässliche und funktionale Systeme einzuführen und zu betreiben, beileibe nicht unterschätzen.

Eingeschlagener Weg ist als Zwischenschritt richtig

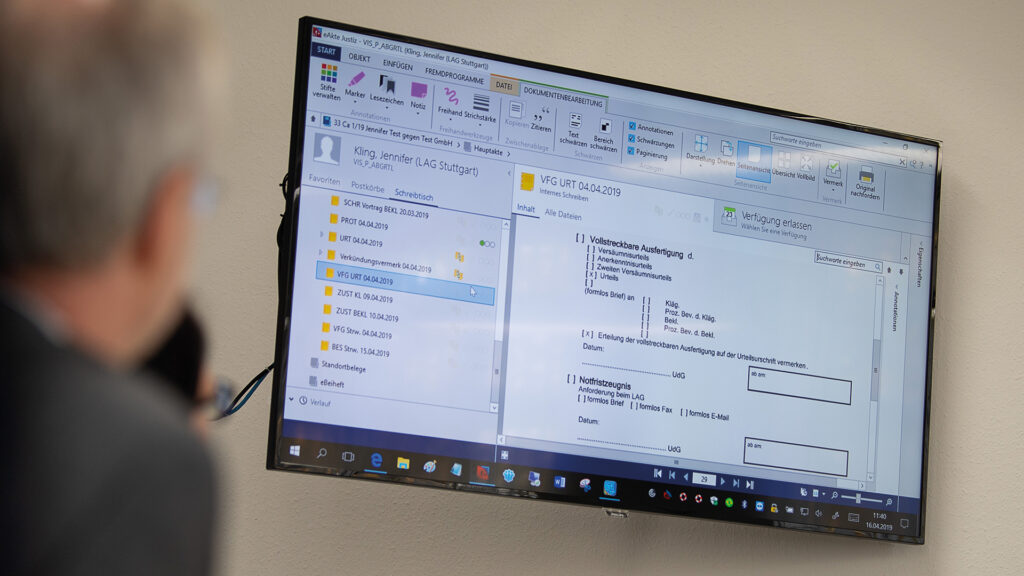

Beklagt wird vielfach auch die vermeintliche Vielzahl der E-Akten-Systeme und Justizfachanwendungen, die schnellen, einheitlichen und wirtschaftlichen Lösungen entgegensteht. Allerdings ist bereits die Prämisse fragwürdig, denn die 16 Bundesländer und der Bund setzen im Wesentlichen „nur“ drei E-Akten-Systeme ein und auch viele Fachanwendungen sind Gemeinschaftsprojekte – wie etwa forumSTAR, das zehn Bundesländer nutzen. Propagiert man den Segen der bundesweiten Einheitslösung, so muss man die föderale Struktur oder die Zuständigkeit der Bundesländer für die Ausstattung ihrer Justiz auf den Prüfstand stellen. Alternativ bleibt nur der freiwillige Zusammenschluss in Entwicklungsverbünden, der indes nicht zu unterschätzende Abstimmungsaufwände auslöst, wie die zwischenzeitlich bereits über zehn Jahre andauernden Arbeiten am Gemeinsamen Fachverfahren (GeFA) zeigen, das immer noch auf seine erste Pilotierung wartet. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt liegt schließlich darin, dass die eingesetzten Programme bei ihrer Einführung nicht selten bereits technisch überholt sind oder nicht die Potenziale ausschöpfen, die der Einsatz neuer Techniken eigentlich ermöglichen würde. Das ist richtig und die E-Akte ist hier ein gutes Beispiel: Man hätte insoweit nicht an der gewohnten Aktenstruktur festhalten und diese nur in die digitale Welt überführen müssen. Digitale Arbeitsräume wären möglich, in denen alle Verfahrensbeteiligten jederzeit alle Informationen miteinander teilen, ohne Zustellungen und (elektronische) Empfangsbekenntnisse und mit ganz neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und doch halte ich auch insoweit den eingeschlagenen Weg – als Zwischenschritt – für richtig und angemessen. Die Umstellung auf die elektronische Aktenführung war schon in ihrer jetzigen Form für Anwältinnen und Anwälte wie für Justizangehörige die wohl radikalste Veränderung der Arbeitswelt, die sie in ihrem Berufsleben bewältigen müssen. Ich habe Zweifel, ob die vergleichsweise hohe Akzeptanz, die der elektronischen Aktenführung heute entgegengebracht wird, bei einer noch weiteren Abkehr von gewohnten Strukturen und Arbeitsweisen in akzeptabler Zeit gelungen wäre.

Man mag mir bei den vorstehenden Ausführungen vorhalten, sie seien eine Verteidigungsschrift zur Rechtfertigung maroder Zustände. Aber die Behauptung, man hätte alles ganz anders machen müssen und viel besser machen können, sollte sich auch an den realen Rahmenbedingungen messen lassen. Indes: „Mehr Sorgen als die Vergangenheit macht mir die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben“ (Albert Einstein). Auf die zunehmende Marktreife von leistungsstarken KI-Anwendungen, die binnen Sekunden und in zunehmend besserer Qualität Schriftsätze erstellen, Akten erschließen oder Recherchen durchführen, kann die Justiz nicht dauerhaft mit dem Mantra antworten, es dürfe keinen Robo-Richter geben. Dabei verkenne ich nicht, dass es in vielen Bundesländern Pilotprojekte, „minimum viable products“ und auch einzelne fertige Anwendungen gibt, die Unterstützung bieten können und teilweise auch bereits erbringen. Ich sehe aber auch, dass die meisten davon noch weit von einer Alltagstauglichkeit entfernt sind und dass der Pakt für den Rechtsstaat, der Millionen für die Entwicklung bereitstellen soll, im Dezember kurzfristig vertagt worden ist. Ich fürchte, wenn wir uns für die Anpassungen, die aktuell nötig sind, um die Justiz leistungsfähig zu erhalten und zukunftsfähig aufzustellen, erneut 25 Jahre Zeit lassen, wird der Rechtsstaat Schaden nehmen. Wir brauchen vonseiten der Politik die nötigen finanziellen Mittel für eine schnelle Entwicklung, vonseiten der Justizverwaltung den Mut zur frühzeitigen Bereitstellung und bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften das Pflichtgefühl jedes Einzelnen für einen verantwortungsvollen Umgang, damit künstliche und natürliche Intelligenz optimal zusammenwirken.